|

|

黄格胜

发布者:zhongshu 来源: 发布时间:2018-4-23

黄格胜 中国美术家协会副主席,致公党中央副主席,全国政协常委,广西政协副主席,原广西艺术学院院长,漓江画派促进会会长。 黄格胜山水画浅论 ——兼论20世纪中国山水画特征 文|苏旅 黄格胜是一位全能型的画家,初出道时攻的是工笔人物,研究生时读的是花鸟,得岭南派大家黄独峰先生真传,兼融恽南田、朱虚白、任次远、吴缶庐笔意,笔法恣纵灵动,颇显功力,亦有所成。但他最终选择了山水作为自己的创作主体并且以山水创作成名,我认为这并非时代、环境、地位之故,而是由其本身性情所决定的。

黄格胜 《琼楼玉宇》 这是因为其一:黄格胜对“下乡”怀有一种与生俱来的狂热渴望。自学生时代起,每年至少两三次,多则十数次,下乡写生成了黄格胜人生生活的一个不可分割的部分,即使官至大学校长也绝无更改。而且只要到了乡间,黄格胜颇有些似一头逃脱城市栅栏的孤狼回到山林之中,那种解脱感、自由感、幸福感恐非一般游山玩水的俗世画家所能体会。我想,凡是和黄格胜一起上过山下过乡的教师、同事和学生们,无论是否喜欢他的山水画风格,都无可否认黄格胜面对山水风景写生时的那一股狂热激情。其二:其人生性大气豪爽,喜爱篮球运动,尤爱美国NBA明星乔丹于人丛中飞身跃起灌篮的不可阻挡的气势。加之平时又好饮酒,且酒量过人,往往酒至酣处智商升高,妙语连珠,神游八方,思驰无极,海阔天空,非大山大水不能容下其滔滔画思。山水与花鸟虽然同挥尺素,但其包容量显然不可同日而语。因此我以为,这也算得上黄格胜命中注定要和山水厮守一生的一条理由。

黄格胜 《雨后青山寨》 山水画是中国绘画的主脉,自隋唐五代至元明清,从荆浩、关仝、董源、巨然至龚贤、弘仁、髡残、石涛……历代高峰叠起,群星闪烁。但到清代“四王”泥古不化,不思创造,因袭陈规,山水画已呈老朽衰败之象。尤其在本世纪初,更受到了西方文化的强烈影响和巨大冲击。然而令人惊奇的是,山水画并没有像寺院壁画、院体画、民间年画、宫廷画等画种随着旧制度的溃败随风而逝,反而在吸纳了异邦文化之后更为强大地重新崛起,显示了蕴涵着中国主流文化的山水画之深厚内力与旺盛的再生能量。我个人认为,20世纪是中国山水画史上最辉煌的时间之一,丝毫不比历代画坛逊色。诚然,现代山水画坛是少了些明清高峰时期的沉稳、静穆和成熟,然而其凤凰涅槃后重获新生的锐气、更为广阔宽容的现代胸怀、百花齐放的繁荣多元之景,又岂是古代画坛所能比拟的。黄格胜是20世纪的画家,其山水作品必然烙下这个时代的鲜明烙印。剖析其山水作品的风格特征,既有对20世纪山水画共有风格的探求,也可以揭示出因地域环境、家庭文化背景和个人修养性格情感而造成的画家个性特征。

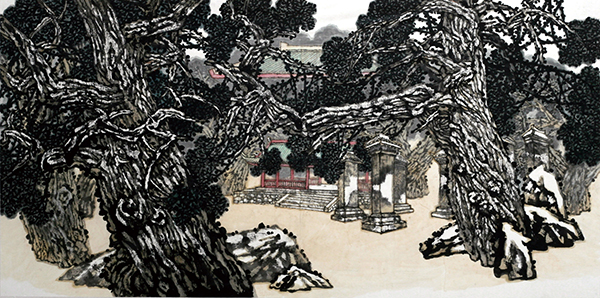

黄格胜 《晋祠周柏》 黄格胜山水作品的最大特色,是其所有山水作品均直接写生得来。假如说那些墨守陈规者鼓吹“笔笔有出处”的话,他的画则绝对一景一物皆“出”在自然写生中。而这正是20世纪山水画和古代山水画的最大差别。古人虽然以“师造化”为座右铭,又有“搜尽奇峰打草稿”的高论,但如果我们客观地细看画史,古人“师造化”的内涵和我们今天的认识是有很大差别的。受中国传统哲学的深刻影响,古人“师”自然并非是写生,而是眼看、心察、默记于脑。对景写生则被视为“能”术,“小伎”,因此即使“搜尽奇峰”打的也大都是“腹稿”而非写生稿。尤其到了明清时期,印刷术发展,画谱泛滥,摹仿之风大盛,程式化的授徒学习使很多习画者通过临摹极易达到一定的水平,而假如通过对景写生来达到这种水平往往要多费几倍甚至十几倍的时间,山水画就在这种狭隘的承传学习体制下走向了千人一面、陈陈相因的死胡同。“师自然”只剩下了一具空骨骼,“搜尽奇峰”变成了“搜尽名家”,“打草稿”变成了“仿某某”。自上世纪末本世纪初,写生风悄悄返回山水画坛,并继而形成一股主流,到本世纪中叶大盛,已成不可逆转之势,20世纪山水画也因而重新勃发出一派盎然生机。一大批与写生密不可分的山水大家如黄宾虹、李可染、石鲁、傅抱石、潘天寿、陈子庄、陆俨少、钱松岩等代表着20世纪山水画的创新成就。黄格胜虽对古代山水大师们极为尊崇和研究甚深,但他毕竟生于斯长于斯,受近现代山水大家们的影响似更深一些。如他的代表作之一《远去的村寨》就是一个范例。这幅长600厘米高60厘米的长卷表现了一个生机勃勃、民风淳朴的山村——古老的石桥木栈,清秀的蔬瓜栅栏,缓缓转动的水车,造型古朴的木楼、参天老树下丛生着的亚热带植物,鸡鸣狗吠,鸭唱猪吟,近处的水,远处的山,构建成一幅20世纪中国乡村的热闹美丽画面,这是在那些三五茅屋,一二垂柳,半江秋索的古代山水画中所见不到的。而这幅画的创作成因,则是画家根据自己在桂北山区和故乡的几幅写生稿组合而成。此画暗藏古人笔墨法度,用笔恣纵,圆浑朴茂,老辣沉雄。然而更多引起人们关注的,却是画家灌注其中的热爱生活热爱自然造化的深厚感情。这每一笔每一画、每一草每一树均来自自然、来自生活,都是画家面对故乡、面对大自然时情感迸发收获而来的精神记号。它是写生得来的,因而完全是自发的,而非摹仿的;底气十足充满自信的,而非心虚气浅的。这在20世纪的山水画家的诸多杰作中我们不乏所见。如李可染的《细雨漓江》《山村飞瀑》,石鲁的《南泥湾途中》,傅抱石的《太湖春早》,贺天健的《大江帆影图》,陈子庄的《蜀中小景》,钱松岩的《红岩》,陆俨少的《长江三峡图》,关山月的《井冈山颂》等。把写生作为山水画创作的基点是20世纪山水画大家们得以避免落入被动摹仿古人的窠臼,并最终走出了一条宽广道路的突出标志。黄格胜正是在这一点上继承了前辈们的优秀传统,使自己的山水画创作带有鲜明的时代特色。需要特别指出的是,黄格胜于写生发自一种天生的狂热,而非为了应付创作专门去搜集所谓的“创作素材”。写生之于黄格胜也是一种创作,而且是一种更为纯粹的创作,在这一点上,黄格胜又拥有比一般画家更高层次的天赋优势。

黄格胜 《天上宫阙》 给山水画注入生活情趣是黄格胜山水作品的另一大特征。在黄格胜众多山水作品中,我们不难感觉出那种活生生的、带有童年的印记的、平民化的日常生活氛围。和20世纪其他山水画大师一样,黄格胜对生活的洞察细致精微,常常于不经心处捕捉住瞬间闪现的生活之美,这样的例子信手可拈。如在其出版的《黄格胜山水线描集》中有一幅写生作品,画的是桂中山区元宝山上一座美丽古拙的苗族村寨,寨子下方的独木桥上站着一只小狗。画左上角有题记云:“……鸡叮得肉皮一块,狗欲夺之,于是慢悠悠地随鸡而行。转完一圈寨子,鸡吞肉皮不下狗亦未夺得。最后鸡吞下肉皮,狗长叹一声竟也无可奈何。元宝山之狗憨厚至此……”(标点为笔者所加)从这节文字我们可以想见画家显然也随着这些小动物围着寨子至少转了一圈。其热爱生活和还保留着顽童的好奇心的情态呼之欲出。生活情趣自始至终贯穿黄格胜的所有山水画创作,从而使其作品凸现出20世纪人文理想特征。我个人认为,20世纪前的山水画应该称为“老文人画”,对生活的表现限乎二三文人闲客游山玩水,突出的是一种疏离日常生活的心境。这是符合中国古代文人理想和审美标准的。中国数千年的历史只是封建王朝改朝换代的历史,在这种超稳定的封建专制构架之下,基本上不存在知识分子独立的声音。文人们要么“学而优则仕”,成为士大夫阶层,把自己的人生价值转化为社会价值,以求“治国平天下”。但毕竟寄人篱下,难免屈身就世,枉道从势,大都会郁郁一生;要么不肯为虎作伥,保持自己的人生理想,最典型的莫过于屈原投江、司马迁著《史记》。但这类文人极少。文人们最喜欢选择的,也是出自文化本能选择的,是逃世型,这正和中国传统文化中的老庄哲学暗合。因而每个时代都会有大批文人选择隐居山林,独善其身的道路。书画作为文人惟一的武器,自然成为文人们“明心言志,抒落胸中郁结”的一种普遍的生活手段。因此“生活”这个词在他们的作品中实际上成了“文人心境”的代词,这既是古代山水画保持极高艺术水准的重要依据,但也成为其后陷入一个愈来愈狭的小圈子的暗伤。20世纪是中国从几千年封建社会突然裂变为现代国家的一个充满痛苦,同时孕育着希望的时代,知识分子们不可能和他们的前辈一样,只是跟着朝代转换而更换几件衣服或者修改发型就可躲进桃花源里自慰心灵。灭国灭种的危险使知识分子意识到了“文人传统”力量的弱小,纷纷放弃了高高在上的云游野鹤式的“修炼者”身份,自觉返回民众,返回生活中间,借以重新补充吸纳用以再生和突破的力量。所以20世纪的中国画是一种充满生活气息的“新文人画”,生活化成为近现代山水画家(包括花鸟、人物等)另辟蹊径、重振山水画坛的重要观念和手段。同时,大量平凡的、日常的、俗世的生活情趣的引入和直接对景写生风气的勃兴,也为山水画平添了许多新的风格、新的元素和更为广阔的发展空间。黄格胜笔下郁郁葱葱繁茂华滋奇峰秀水的漓江风光《漓江百里图卷》、丰饶富足民歌晚唱古朴宁静的村寨《远去的村寨》、木棉似火新绿片片田园锦绣的右江河谷《右江两岸》、梯田层叠村落雅致牛羊成群的《龙脊所见》、充满童年回忆老树雀巢古屋小径竹木篱笆鸡鸭相闻的《灌阳故乡》……无不深藏着画家对生活的真情挚爱。同时,黄格胜的山水作品还呈现着南方式的温润和圆融,其作品中的崇山大脉,江河溪瀑,林霏烟云,田野疏篁,村肆寨落,皆用粗皴长笔,水墨秀润,景物富丽,酣畅淋漓,纵横写意,意象地表现出八桂大地特有的地域风物精神,并开创了“漓江画派”一代新风。

黄格胜 《金山岭长城》 20世纪山水画还有一个鲜明特征是现代观念的植入,在创作上表现为多种形式、多种技法和多种新材料的大规模使用。在这一方面表现杰出的有张大千、刘海粟、林风眠、吴冠中、刘国松、黄永玉等以及一大批中青年画家,同样也取得了令人瞩目的成绩,成为20世纪山水画发展的另一重要流派。我将他们列为“改革派”。黄格胜则更多地属于“拓展派”,即如黄宾虹、潘天寿、李可染、石鲁、陈子庄等沿用传统笔墨输入时代特征(如写生化、生活化等)来拓展和充实山水画的主流画派。细察黄格胜的山水作品不难看出,其基本的绘画语言仍然来自悠长久远的中国山水画传统,这显然得益于画家长期揣摸临习董源、米芾、黄公望、董其昌、沈周、髡残、石涛、王翚等山水巨匠笔墨精髓的艰苦努力,也正体现了黄格胜同古代山水画的血脉相连、不可分割的承传关系。尤其在最近的一批山水小品新作中,黄格胜更是把自己参透古人禅机的体会表现得淋漓尽致,无论在笔墨形式或心绪意境上都达到了一个新的高度,显示了画家雄厚的传统功力。

黄格胜 《嵩阳书院》 这批小品脱手就是一百多幅,皆为黄格胜在北京中央党校进修时所作。也许受北方干燥环境的影响吧,这批小品多用枯笔枯墨,同其《漓江百里图卷》中整整二百米长卷均呈水墨淋漓之状有所区别。小品采用传统山水画中“截取法”形式,或江渚泊舟,或崖畔炊烟,或村头老树,或月下小丘。无论是近山远景还是疏林茂竹,都呈现一种静谧之美。这种“静”与古人的“静”表面上看颇为相近,有“空山不见人,但闻人语响”或“鸟宿池边树,僧敲月下门”之妙。但细看之下,这种“静”是黄格胜独有的心境之静,因为这“静”中并非是一种消极,萧索、寒酸的遁世叹息,而是一种蕴藏着活泼生机的休憩之静。可以想见,当明天来临的时候,这些沉睡的山与水会苏醒过来并充满着蓬勃生命,惟因如此,这种“静”的境界就更显得真诚和可贵。黄格胜正是在这一点上牢牢把握住自己的命运,学古人但不为古人所役,承传统而不被传统所缚。他热爱传统的山水,但更热爱自己眼中的山水;他推崇古贤放浪形骸于山林的理想生活,但更珍惜自己身边活生生的生活。很多人都能背得出石涛的箴言:“我之为我,自有我在。古之须眉,不能生在我之面目;古之肺腑,不能安入我之腹肠。我自发我之肺腑,揭我之须眉。纵有时触着某家,是某家就我也,非我故为某家也。天然授之也。”(见《苦瓜和尚画语录》,荣宝斋出版社。)黄宾虹也说:“后世学者师古人,不若师造化,有师古人而不知师造化者,未有知师造化而不知师古人者也。”(见《黄宾虹画语录》,上海人民美术出版社。)然而,真正要在浩荡的传统长河中凫水而出,谈何容易。黄格胜在延续和拓展山水画历程中保持着极具个性的清醒和独立特行。正是在这一点上,20世纪的山水画在转型中获得了再生与超越。无疑,黄格胜为这种再生和超越作出了自己的贡献。

黄格胜 《石上人家》 历史从来是属于一直前行的开拓者,20世纪前半叶的山水大师们已经交出了历史赋予他们使命的完满答卷。而新时期的山水画大业则要靠新一代画家们继续开拓创造。我无法预知在新的世纪中,在中华民族从封闭走向开放,从落后走向强盛的伟大时期山水画将呈现何种面貌,但有一点我坚信不疑,那就是:历经千年的中国山水画不会衰亡,有吸纳百川、吞吐洪荒的雅量,她必然有着一个更加昌盛美好的未来。 黄格胜们任重而道远。

黄格胜 《千舞风雨》

黄格胜 《皇帝陵》

黄格胜 《六朝古松》

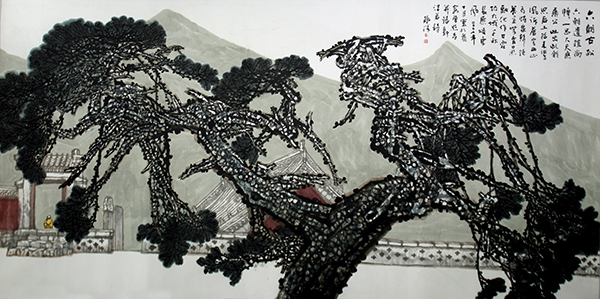

黄格胜 《岱庙汉柏》 |

|

| 地址:北京西城区琉璃厂西街57号207 电话:010-63012099 传真:010-63012099 京ICP备06030506号-15 |